Segurança elétrica é o conjunto de princípios e medidas que, ao longo do ciclo de vida de uma instalação (projeto, execução, operação e manutenção), previnem e controlam riscos elétricos.

Neste artigo vamos apresentar os princípios básicos, medidas de proteção essenciais, boas práticas de projeto/instalação, erros comuns a se evitar e orientações de verificação e manutenção ao longo do tempo.

Confira!

O que é Segurança Elétrica (e por que importa)?

Segurança elétrica é a aplicação, ao longo do ciclo de vida da instalação (projeto, execução, operação e manutenção), de princípios e medidas que mantêm sob controle os riscos de choque elétrico, arco e efeitos térmicos/incêndio, sobrecorrentes e sobretensões/perturbações eletromagnéticas.

Na prática, isso envolve impedir acesso a partes vivas e garantir que massas não se tornem perigosas mesmo em falha (proteção básica e supletiva), limitar aquecimentos e arcos, coordenar dispositivos contra sobrecargas e curtos, tratar sobretensões de manobra e atmosféricas com medidas de proteção contra surtos (MPS), prever desligamento de emergência, bloqueio e sinalização, e documentar inspeções, ensaios e manutenção.

A segurança elétrica é essencial para:

- Proteger vidas e patrimônio ao reduzir choques, arcos elétricos e incêndios;

- Assegurar continuidade de serviço e disponibilidade operacional;

- Minimizar perdas financeiras por paradas não programadas, retrabalho e queima de equipamentos;

- Melhorar a qualidade da energia e a compatibilidade eletromagnética em cargas sensíveis;

- Facilitar operação e manutenção seguras com seccionamento, bloqueio e verificação contínua.

Principais Fundamentos da Segurança Elétrica

A segurança elétrica consiste em um conjunto de princípios e medidas que se reforçam mutuamente, orientando do projeto à manutenção.

Proteção contra Choques Elétricos

A proteção contra choques elétricos diz respeito ao conjunto de medidas destinadas a limitar a corrente que pode atravessar o corpo e a tensão de toque a valores seguros.

Essa disciplina pode ser dividida em proteção básica (impedir o contato com partes vivas em condições normais) e proteção em caso de falha (assegurar que, ocorrendo um defeito, a alimentação seja removida automaticamente em tempos adequados e as massas não apresentem perigo).

Em termos gerais, isso envolve o uso de invólucros e barreiras, pelo estabelecimento de distâncias de isolamento e graus de proteção compatíveis com o ambiente, por uma arquitetura de circuitos que reduz a probabilidade e as consequências de defeitos, pela criação de uma referência de potencial por meio de aterramento e equipotencialização e pela coordenação entre dispositivos de proteção para atuação rápida e seletiva.

Na prática, o controle do risco combina prevenção e limitação de efeitos.

A seleção de materiais e o roteamento adequado de condutores mitigam danos decorrentes de falhas, enquanto comandos de emergência, procedimentos de bloqueio e sinalização possibilitam intervenções seguras.

A eficácia depende de verificação sistemática com inspeções visuais, testes de continuidade e polaridade, medições de impedância de loop e ensaios funcionais dos dispositivos de proteção elétrica, além de manutenção planejada e operação por pessoal qualificado para manter o desempenho consistente ao longo da vida útil da instalação.

Proteção contra Efeitos Térmicos e Incêndio

A proteção contra efeitos térmicos abrange o conjunto de medidas de engenharia voltadas a evitar a ignição e a limitar a propagação de fogo decorrentes de aquecimento resistivo, arcos e sobretemperatura em equipamentos, condutores e conexões.

Parte do dimensionamento correto da capacidade de condução de corrente com fatores de correção adequados, da verificação da suportabilidade térmica e eletrodinâmica frente a curtos, e da coordenação das proteções para reduzir energia passante e tempos de atuação, de modo a conter o aquecimento antes que se tornem críticos.

Na instalação, traduz-se na seleção e montagem de componentes com características térmicas compatíveis com o ambiente, no roteamento e na segregação de circuitos para mitigar acúmulos de calor, na ventilação e dissipação adequadas de quadros e invólucros, no controle de temperaturas de superfícies acessíveis e na minimização de pontos de resistência de contato por terminais, emendas e bornes corretamente especificados e apertados.

Complementarmente, envolve o uso de materiais e arranjos que não favoreçam a propagação de chama, a selagem de passagens e a compartimentação para manter a integridade de rotas e áreas críticas, bem como a identificação clara de circuitos e fontes para permitir intervenções seguras e rápidas.

A eficácia depende de verificação e manutenção sistemáticas, incluindo inspeções visuais, ensaios funcionais das proteções, avaliações de aquecimento em operação e correções preventivas em conexões e componentes sujeitos a envelhecimento térmico. O objetivo é manter, ao longo do ciclo de vida, margens térmicas suficientes e barreiras físicas eficazes para que defeitos elétricos não evoluam para princípio de incêndio nem comprometam a segurança de pessoas, bens e continuidade operacional.

Proteção contra Sobrecorrentes

A proteção contra sobrecorrentes trata do dimensionamento, seleção e coordenação de dispositivos capazes de limitar e interromper correntes acima das condições de regime — seja por sobrecarga sustentada, seja por curto-circuito — protegendo condutores, conexões, equipamentos e a própria continuidade de serviço.

O projeto parte da definição das correntes de projeto e da capacidade de condução dos circuitos, avança para a escolha de disjuntores termomagnéticos ou eletrônicos e fusíveis limitadores com curvas e ajustes compatíveis, e verifica que a corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação é inferior à capacidade de interrupção do dispositivo e da associação a montante.

A coordenação garante atuação rápida o bastante para respeitar a suportabilidade térmica e eletrodinâmica dos condutores (energia passante), sem sacrificar a seletividade entre etapas, de modo que apenas o trecho afetado seja desligado.

Em aplicações com altas correntes de falta ou requisitos de continuidade, recorrem-se a soluções como seletividade tempo/energia e “backup” (cascading), nas quais um dispositivo limitador a montante reduz o esforço sobre o dispositivo a jusante e eleva sua capacidade associada.

As particularidades de partida de motores, energização de transformadores e correntes de irrupção são contempladas para evitar atuações indevidas, assim como as contribuições de curto de diferentes fontes e o comportamento assimétrico inicial (pico e componente DC).

A verificação inclui o estudo de curtos máximos e mínimos, a impedância de loop de falta, a queda de tensão admissível e a compatibilidade entre curvas de disparo, documentando diagramas unifilares, correntes presumidas, capacidades de interrupção e tabelas de seletividade. Em operação, inspeções funcionais, análise de históricos de disparo, reapertos e avaliações térmicas periódicas mantêm a proteção aderente ao desempenho esperado ao longo da vida útil da instalação.

Proteção contra Descargas Atmosféricas

A proteção contra descargas atmosféricas é o conjunto de medidas de engenharia destinado a reduzir os riscos decorrentes de impactos diretos e efeitos eletromagnéticos de descargas atmosféricas sobre pessoas, estruturas e sistemas.

Abrange a captação, condução e dissipação controlada da corrente de raio por meio de arranjos externos que interceptam a descarga, conduzem-na por trajetos definidos até o sistema de aterramento e limitam gradientes de potencial, evitando centelhamentos laterais por meio de distâncias de separação adequadas e interligações intencionais de partes metálicas.

No âmbito interno, integra medidas de proteção contra surtos que tratam o campo eletromagnético gerado pelo raio no interior da estrutura: equipotencialização principal e local, coordenação de dispositivos de proteção contra surtos em estágios, organização e roteamento de cabos, blindagens e a abordagem por zonas de proteção, de modo a reduzir tensões de toque e de passo e a exposição de equipamentos eletrônicos.

A interface com redes de energia, telecomunicações, dados, antenas, sistemas fotovoltaicos e demais serviços é tratada por meio de ligações equipotenciais e dispositivos adequados no ponto de entrada, preservando a continuidade de serviço e a compatibilidade eletromagnética do conjunto.

A concepção parte de uma avaliação do risco e do nível de desempenho requerido, considera a geometria e os materiais da estrutura, as influências externas e os caminhos preferenciais de corrente, e se integra ao sistema de aterramento para estabelecer uma referência de potencial consistente.

A eficácia depende de coordenação com as proteções internas contra sobretensões, de documentação técnica clara e de um plano de inspeção e manutenção que assegure a integridade mecânica e elétrica dos subsistemas ao longo da vida útil.

Proteção contra Sobretensões e Perturbações

A proteção contra sobretensões e perturbaçoes compreende o tratamento sistemático de sobretensões temporárias (TOV) e transitórias — originadas por manobras, defeitos na rede, acoplamento do campo eletromagnético de descargas atmosféricas (LEMP) e comutações internas — bem como a gestão da compatibilidade eletromagnética do conjunto da instalação.

O objetivo é limitar a amplitude e a energia que atingem os equipamentos, manter referências de potencial estáveis e preservar a imunidade do sistema, reduzindo disparos intempestivos, degradação de isolamentos e falhas latentes.

A abordagem integra medidas de proteção contra surtos como equipotencialização principal e local, interligações de baixa impedância e trajetos de retorno definidos, coordenação em estágios de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) desde o ponto de entrada até pontos próximos às cargas sensíveis e organização por zonas de proteção (ZPR) que setorizam o ambiente e graduam os níveis de exposição e imunidade.

Complementam-se estratégias de roteamento e segregação de cabos, minimização de laços e comprimentos de ligação de DPS, blindagens e aterramento de telas com terminação adequada, e interfaces isolantes quando a galvanização de circuitos impõe riscos (por exemplo, uso de fibra óptica, acoplamentos isolados e filtros de rede).

O projeto considera parâmetros de suportabilidade dos equipamentos, distâncias de proteção e energia esperada dos surtos, a topologia do aterramento e a presença de fontes internas geradoras de perturbações (cargas indutivas, partidas de motores, conversores eletrônicos).

A eficácia depende da coordenação entre os estágios de proteção e dos dispositivos de manobra e proteção de sobrecorrente, da qualidade das interligações equipotenciais e do posicionamento físico dos elementos de mitigação, além de verificação e manutenção periódicas — inspeção de indicadores de fim de vida de DPS, continuidade de ligações, reapertos, medições e atualização de registros — para assegurar desempenho consistente ao longo da vida útil.

Seccionamento e Comando / Desligamento de Emergência

Seccionamento e comando abrange a capacidade de isolar partes da instalação para intervenções seguras, manobrar circuitos sob carga quando necessário e remover rapidamente a energia em situação anormal, sem introduzir novos perigos.

O projeto distingue funções: isolamento elétrico (seccionamento em ausência de corrente, com indicação inequívoca de aberto e possibilidade de bloqueio mecânico), manobra funcional (chaveamento sob carga com poder de corte compatível) e desligamento de emergência (ato único, imediato e acessível, que reduz o risco a pessoas e bens).

Dispositivos destinados ao isolamento devem oferecer abertura visível ou indicação positiva de separação, meios para bloqueio em posição aberta e recursos de LOTO; já os destinados à manobra precisam de capacidade de interrupção apropriada, coordenação com as proteções e resistência aos esforços eletrodinâmicos.

O EPO ou parada de emergência deve estar claramente identificado, desobstruído, próximo às zonas de risco e projetado para evitar reenergização inesperada, preservando serviços essenciais de segurança quando aplicável (por exemplo, iluminação de emergência) e obedecendo lógica de fail-safe com rearme intencional.

A engenharia define a arquitetura de comando (local e remoto), intertravamentos mecânicos e elétricos para impedir abertura de invólucros sob carga, anti-religamento automático após falta, e sinalização clara de estados e fontes.

Consideram-se influências externas e classificações de invólucro para garantir acessibilidade e legibilidade em campo, inclusive em ambientes agressivos, e requisitos especiais em áreas classificadas. As interfaces contemplam comutação de fontes, seccionamento por zonas para limitar indisponibilidades, e integração com sistemas de supervisão.

A operação segura exige procedimentos de bloqueio e etiquetagem, descarga de energias armazenadas, aterramento temporário quando indicado e verificação de ausência de tensão antes de intervir.

Ensaios periódicos dos comandos e do desligamento de emergência, inspeções visuais, reapertos e testes funcionais mantêm a confiabilidade ao longo do ciclo de vida, reduzindo tempos de resposta e risco operacional.

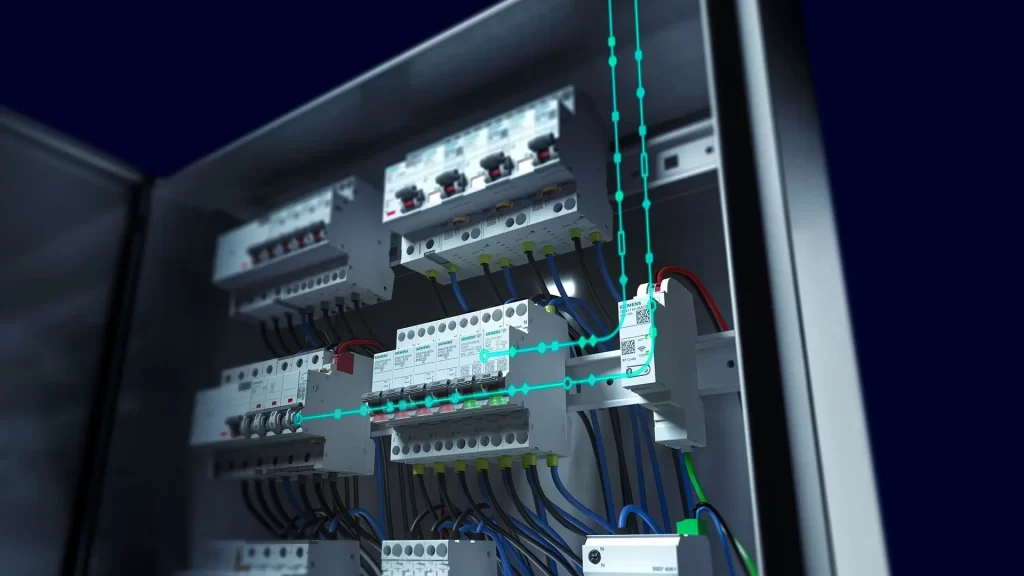

Dispositivos de Proteção Elétrica

Existe uma série de dispositivos e equipamentos projetados para detectar condições anormais, limitar energia ou tensão e interromper circuitos, mantendo pessoas, bens e operação em níveis seguros.

A seleção/especificação deve considerar capacidade de interrupção e suportabilidade, curvas de atuação e seletividade entre etapas, ambiente e influências externas, além da integração com aterramento e equipotencialização.

Entre os principais dispositivos estão:

- Disjuntores e fusíveis — proteção contra sobrecarga e curto-circuito, com características de disparo/interrupção adequadas ao circuito e à capacidade de falta no ponto de instalação.

- Relés de proteção e contatores — detecção seletiva (corrente, tensão, terra, etc.) e comando de manobra, inclusive lógicas de intertravamento.

- Dispositivos diferenciais residuais (DR) — mitigação de choques em falha/contato indireto por detecção de correntes de fuga à terra.

- Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) — limitação de sobretensões transitórias e integração às medidas internas contra surtos.

- Relés/Dispositivos de proteção de motores — sobrecarga, falta de fase, rotor bloqueado e funções específicas de partida/serviço.

- Detecção de arco elétrico (AFDD/arc-flash) — mitigação de ignição por arcos seriais/paralelos em trechos suscetíveis.

- Seccionadoras, chaves de bloqueio e EPO — isolamento elétrico, bloqueio/etiquetagem e desligamento de emergência acessível.

- Transformação/isolação e SELV/PELV — redução de tensões acessíveis e segregação funcional onde requerido.

- Medição, supervisão e intertravamentos — monitoramento contínuo, registros e impedimento de manobras inseguras.

Muitos equipamentos de mercado integram funções em um único conjunto — por exemplo, disjuntor com função diferencial residual, seccionadora porta-fusível, módulos DPS acoplados a disjuntores e unidades de proteção de motores com relé térmico/eletrônico incorporado — e, nesses casos, a análise deve considerar o desempenho agregado e a coordenação com os estágios adjacentes, bem como requisitos de verificação e manutenção para preservar a eficácia do sistema.

Pontos de Atenção na Instalação

O êxito de uma instalação elétrica decorre de execução disciplinada e controle consistente em campo, apoiados por métodos padronizados, equipes qualificadas, conformidade de materiais, gestão de interfaces e critérios objetivos de aceitação e comissionamento.

Quando esses vetores atuam de forma coerente — com rastreabilidade e verificação independentes — reduzem-se variabilidades e improvisos, sustentando segurança, disponibilidade e desempenho ao longo de toda a vida útil.

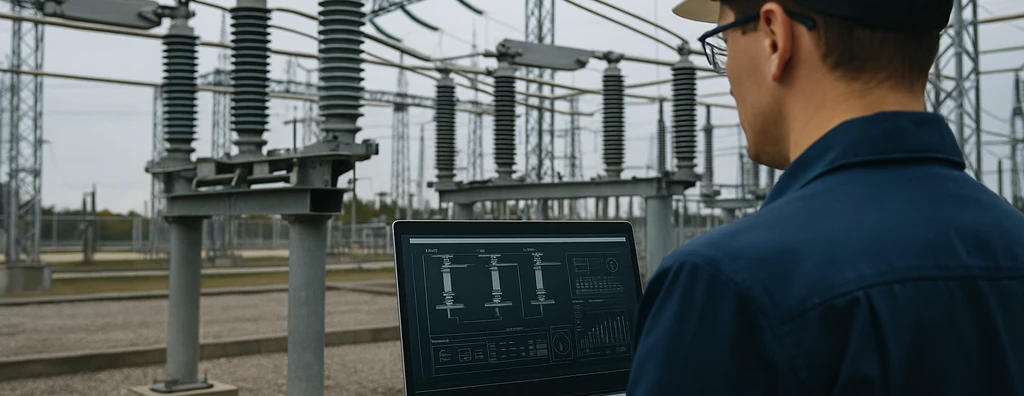

Importância do Projeto

É no projeto que a segurança começa. Antes de qualquer cabo ou disjuntor, o projeto organiza a instalação no papel: define trajeto de circuitos, níveis de proteção, aterramento e equipotencialização, seccionamento e desligamento de emergência, materiais e métodos de montagem.

Quando essa etapa é ignorada ou substituída por improvisos de obra, aumentam as chances de choque, aquecimento, disparos recorrentes, falhas de equipamentos e paradas desnecessárias.

Normas Técnicas

As normas técnicas estabelecem requisitos mínimos de segurança, critérios de desempenho e métodos de verificação para projeto, instalação, operação e manutenção.

No Brasil, as referências centrais são a ABNT NBR 5410 (baixa tensão), a ABNT NBR 14039 (média tensão) e a ABNT NBR 5419 proteção contra descargas atmosféricas, incluindo análise de risco, SPDA e medidas de proteção contra surtos).

Responsabilidade Técnica e Profissionais Habilitados

A segurança depende de decisões tomadas por profissionais legalmente habilitados e com competência comprovada. Projeto, execução e manutenção requerem responsabilização técnica formal, além de ajustes, ensaios e registros que atestem conformidade e desempenho. Intervenções sem capacitação ampliam o risco de acidente, perda de garantia e passivos contratuais.

Economia com Critério (Custo × Risco)

Redução de custos é legítima quando baseada em engenharia: padronização de materiais, racionalização de rotas, modularidade e facilidade de manutenção. “Economizar” por subdimensionamento de condutores, supressão de dispositivos de proteção, eliminação de equipotencialização ou uso de conexões improvisadas aumenta probabilidade de falhas, incêndios e indisponibilidades. A referência deve ser o custo do ciclo de vida, não apenas o menor preço inicial.

Orientações ao Usuário e Gestor

Em ambientes residenciais e de uso público, sinais como aquecimento anormal, cheiro de queimado, desarmes recorrentes, tomadas frouxas e uso intensivo de adaptadores indicam necessidade de avaliação técnica. Em períodos de tempestades, recomenda-se reduzir a exposição de equipamentos sensíveis e observar rotinas básicas de segurança. Revisões periódicas e intervenções planejadas por profissionais qualificados mantêm o risco em nível aceitável e preservam a continuidade de serviço.

Erros Comuns que causam Incidentes (Como Evitar)

- Ausência de DR em circuitos de tomadas e áreas molhadas — aplicar DR de alta sensibilidade quando indicado e ensaiar periodicamente

- DPS mal posicionado ou sem coordenação — proteger o ponto de entrada e quadros, minimizar comprimentos de ligação e coordenar níveis de proteção

- Condutores subdimensionados e conexões aquecendo — dimensionar por capacidade de condução/queda de tensão e executar terminações com conectores e torque corretos

- Capacidade de interrupção insuficiente — compatibilizar Icu/Icn com a corrente de curto presumida e, quando necessário, empregar soluções de backup/cascading

- Falta de seletividade — ajustar curvas para que apenas o trecho afetado desligue, preservando continuidade de serviço

- Aterramento/equipotencialização deficientes — garantir continuidade e interligações entre massas e serviços; evitar “terras” isolados que elevam tensões de toque

- Invólucros/IP inadequados ao ambiente — selecionar IP/IK e materiais compatíveis, manter ventilação e selagens corta-fogo

- Segregação e roteamento inadequados — separar potência, controle e dados; reduzir laços e comprimentos críticos

- Distâncias de separação do SPDA ignoradas — evitar centelhamentos por equipotencialização adequada e uso de DPS nas interfaces

- Falta de identificação e “as built” — identificar circuitos/dispositivos e manter diagramas e registros atualizados

- Comissionamento insuficiente — realizar inspeções, medições (continuidade, impedância de loop) e ensaios funcionais antes da energização

- Improvisos em uso — evitar benjamins/derivações e adequar a quantidade de pontos e a capacidade dos circuitos

Conclusão

Segurança elétrica é resultado de um sistema coerente: critérios de projeto transformados em instalação disciplinada, coordenação de proteções, aterramento e equipotencialização eficazes, verificação inicial e manutenção periódica. Tratada dessa forma, reduz choques, incêndios e perdas, sustenta a continuidade de serviço e dá previsibilidade de custos ao longo do ciclo de vida. A atuação de profissionais habilitados e a adoção de boas práticas convertem risco em desempenho consistente — do primeiro acionamento às rotinas de operação.